トップ

> 山姥切国広 縷縷プロジェクト 美しき名刀に魅せられた人々の想いを未来へ。

山姥切国広 縷縷プロジェクト 美しき名刀に魅せられた人々の想いを未来へ。

縷縷プロジェクト~美しき名刀に魅せられた人々の想いを未来へ~

- 本プロジェクトは、戦国時代に足利の地を治めた、足利長尾氏六代当主・長尾顕長が国広に命じて作らせたと伝わる、名刀「山姥切国広」を後世に遺していくためのプロジェクトです。

- 「細く、長く、途切れることなく続くさま」を表す“縷縷(るる)”という言葉に願いを込めて、みなさまと共に先人たちが大切に受け継いできたこの名刀の輝きが未来永劫失われることのないよう、足利市はこのプロジェクトに全力で取り組んでまいります。

- プロジェクト動画を再生(新しいウィンドウが開きます)

- クラウドファンディングの結果について

- プロジェクト応援者紹介ページ(デジタル芳名板)

- よくあるご質問

お知らせ

2025年8月1日:プロジェクトページを移設しました。

- 縷縷プロジェクトの最新情報は公式Xでもご案内しています。

プロジェクトのはじまり

- 過去2回の展示を通じて、「山姥切国広」という刀が多くの方々から愛されていること、また同刀にゆかりのある地で受け継がれていくことの意義をくみ取っていただいた所有者様から、足利市にこの刀を任せたいとの有難いお話をいただいたことがはじまりです。足利市は、所有者様や多くのみなさまの想いをしっかりと受け止め、この美しき名刀を未来へ引き継いでいくために「縷縷(るる)プロジェクト」を立ち上げました。

- 「縷縷(るる)」とは「細く、長く、途切れることなく続くさま」を表す言葉です。戦国時代から幾多の所有者がこの刀を愛し、大切にしてきた想いをこの名刀とともに未来につないでいく使命がこのプロジェクト名に込められています。

山姥切国広とは?

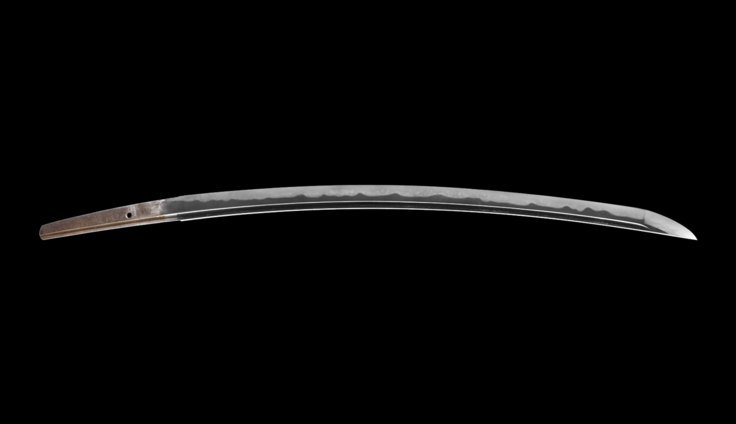

- 日本の重要文化財のひとつであり、安土桃山時代の刀工・国広の最高傑作とされる一口です。

- 天正18年(1590年)、国広が足利長尾氏・第六代当主の顕長のために鍛刀したもので、かつて顕長が北条氏直から拝領した「備前長船長義」の刀を写したものと伝えられています。諸説ありますが、同年に脇指「布袋国広」を足利学校(栃木県足利市)で作刀していることから、作刀場所は同じく足利学校だったのではないかと考えられています。

稀代の名刀「山姥切国広」誕生のきっかけ

- 戦国の世に足利の地を治めた「足利長尾氏」は、美を愛し、数々の文化財を後世に遺した戦国武将として知られています。

- イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルにより、「日本国中最も大にして、もっとも有名な坂東の大学」と世界に紹介された「足利学校」には、当時全国から多くの人々が集まっていました。国広もそのひとりです。日向国古屋(宮崎県)出身の国広と足利長尾氏第六代当主・長尾顕長が、この地で出会うという偶然の巡り合わせにより名刀が誕生しました。

400年以上の時を経て、名刀が再び足利の地へー「山姥切国広」が現代で結んだ絆ー

- 諸説ありますが、小田原合戦の結果、北条氏に従属していた足利長尾氏がこの地を去り、「山姥切国広」は江戸幕府の重臣であった井伊家に伝わったとされています。

- その後、関東大震災で焼失したとされていましたが、昭和初期に現存が確認されてからは個人蔵とされ、1997年の東京国立博物館で展示されたのを最後に公開されることはありませんでした。

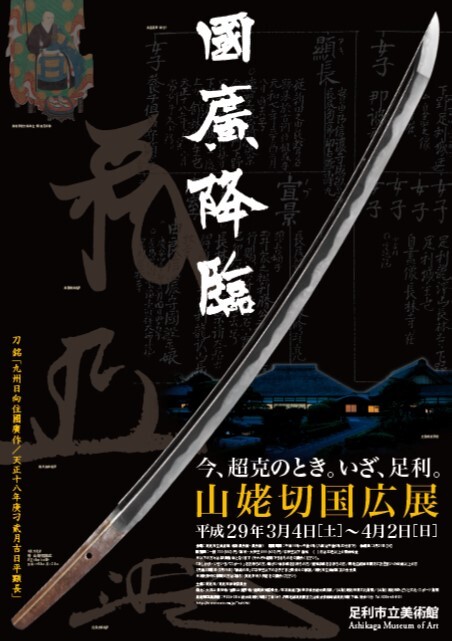

- 2016年に足利市立美術館にて、同じ国広作の脇指「布袋国広」が展示されたのをきっかけに、2017年に同館で「今、超克のとき。いざ、足利。山姥切国広展」が開催。一説には名刀誕生の地ではないかとも伝わる足利では、実に427年ぶりの再会となりました。

- わずか30日間の展示で約4万人が来場。大反響を呼び、足利の街が熱気と活気に包まれました。

- この展示では、約4万人の刀剣ファンのみなさまが足利市を訪れ、街が大いににぎわいました。それはかつて織物の街として栄えたこの街の活気を呼び起こすものでした。

- 産業の変遷とともに街の活気は低下し、だれもがこの街への「自信」を失いかけている中、427年ぶりの名刀との再会は、先人たちが守り、脈々と伝えてきた本市の「アイデンティティ」を思い出させるものとなりました。

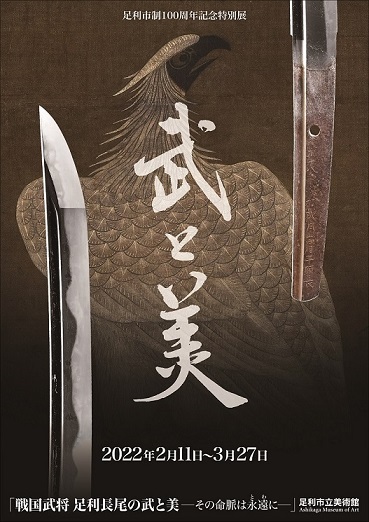

- 2022年には市制100周年記念特別展「戦国武将 足利長尾の武と美-その命脈は永遠に-」を開催し、本市のルーツを紐解き、また未来へ引き継いでいく象徴として、足利長尾氏にゆかりのある様々な文化財とともに「山姥切国広」を再展示したところ、コロナ禍にも関わらず2万人を超える刀剣ファンのみなさまが来館。

- かつての「誇り」を思い起こさせてくれたみなさまには心から感謝しています。

- 足利市は、このご縁を大切にし、絆を深めていきたいと考えています。

「山姥切国広」取得後の取り組み

- 刀剣「山姥切国広」の維持管理、保存を最優先に行います。同時に同刀の調査・研究を進め、その価値を広く世に伝えていくことも、重要な責務と認識しています。調査・研究の成果を展示という形で皆様に披露していく計画です。

- また、本市の歴史文化を象徴する一級の文化財であることから、市民の郷土愛と誇りの醸成、これからの未来を担う子どもたちの教育に役立てていくことも視野に入れています。

- みなさまからいただいた寄付が将来に渡ってこの名刀を守り引き継いでいくために使われるように活用してまいります。

- 具体的には、「適切な保存環境の維持・整備費用」「専門家によるメンテナンス費用」「調査・研究費用」「展覧会の開催等費用」を想定しています。

公益財団法人 足利市民文化財団 代表理事メッセージ

- これまで当財団では、布袋国広をはじめとする、本市ゆかりの貴重な文化財の保護に努めてまいりました。刀工 国広の代表作ともいわれる、この「山姥切国広」と「布袋国広」の大小二振りをいっしょに守り伝えていく機会をいただいていることは、奇跡と言っても過言ではない大変ありがたい話であるとともに、その重大さに身が引き締まる思いです。

- 足利市民の新たな誇りとして迎えるにふさわしい貴重な文化財の譲り受けの実現に向け、多くのみなさまにも応援をいただきながら、今後も全力で文化財の保護と活用に努めてまいります。

公益財団法人足利市民文化財団

代表理事 笠原 健一

「公益財団法人 足利市民文化財団」とは?

- 足利ゆかりの芸術品や文化財の収集と保護、市内への文化普及啓発事業等の実施を目的に1982年に設立。主な事業として、本市にゆかりのある美術工芸品の収集および公開事業、芸術文化活動の振興に対する支援などを行っています。これまでに国広作脇指「布袋国広」をはじめ、数多くの美術品・文化財の保護に努め、市内文化歴史学習等に活用しています。

- 「山姥切国広」の譲り受けが実現したあかつきには、同財団の他の所蔵品同様、適切な温湿度管理の元、厳重に保管し、年に数度専門家による点検が実施されます。またしかるべき時期に、お披露目会を企画・実施することを予定しています。

- 公益財団法人 足利市民文化財団ホームページ

(新しいウィンドウが開きます)

足利市長メッセージ

- 過去2回の展覧会をとおして深められた所有者様との信頼関係をもとに、この度、所有者様から当該文化財の譲渡についてお申し出をいただき、今こうして、この稀代の名刀を譲り受ける機会を得られたことに、大きなよろこびと重責を感じているところです。

- 今回のプロジェクトを通じて、財団と市、そしてプロジェクトに賛同いただける多くの方々とともに、この「山姥切国広」をしっかりと後世に引き継ぎ、「縷縷(るる)」という言葉が示すとおり、この先も脈々と続いていく本市の歴史の新たな一ページとなるよう、みなさまの応援をよろしくお願いいたします。

足利市長 早川 尚秀

掲載日 令和7年8月1日

更新日 令和7年8月14日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:

総合政策部 地域創生課 地域ブランド創生担当

住所:

〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地

電話:

0284-20-2261

FAX:

0284-21-1384