加入・離脱の手続きや一部負担金の割合

国民健康保険の届出

市民課(本庁舎1階・電話20-2145)・各公民館(織姫・助戸を除く)・行政サービスセンター(アピタ2階)

以下のいずれの手続きにも届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)とマイナンバーが分かるものが必要です。

| 区分 | こんなときには届出を | 届出に必要なもの |

|---|---|---|

| 国保加入 | 市外から転入したときは | 転出証明書、資格確認書等 |

| 退職などで職場の社会保険をやめたときは | 職場の離脱証明書、資格確認書等 | |

| 子どもが生まれたときは | 出生届 | |

| 生活保護を受けなくなったときは | 福祉の証明、資格確認書等 | |

| 国保離脱 | 市外へ転出するときは | 資格確認書等 |

| 他の健康保険に加入したときは | 国保と職場両方の資格確認書等 | |

| 死亡したときは | 資格確認書等(死亡届) | |

| 生活保護を受けるときは | 資格確認書等、福祉の証明 | |

| その他 | 市内転居、世帯主・氏名の変更 | 資格確認書等 |

| 修学で子どもが市外に転出するときは | 資格確認書等(転出届)、在学証明書または学生証 |

※資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は右下部分を切り取らずに、A4サイズ(届いた時の状態)でお持ちください。

※![]() 国民健康保険に加入する際に用意していただくもの(pdf 238 KB)

国民健康保険に加入する際に用意していただくもの(pdf 238 KB)

※公民館への届出で資格確認書等をお出しする場合は、後日郵送となります。

※![]() 離脱証明書のダウンロードはこちらから (pdf 62 KB)

離脱証明書のダウンロードはこちらから (pdf 62 KB)

一部負担金

被保険者の方が保険医療機関等において療養の給付を受ける際に、給付費用の一部として負担いただく金額は次のとおりです。

義務教育就学前:2割相当額

義務教育就学後~70歳未満:3割相当額

70歳以上:2割または3割(一定以上の所得者)

一部負担金の減免制度

災害などの特別な事情により収入が著しく減少し、生活が困難となっている世帯の方が入院して、一部負担金(医療費)の支払いにお困りの場合、収入が一定基準以下であれば一部負担金の聴き取る猶予・減額・免除をします。

対象となる特別な事由

次のいずれかに該当する場合で、生活が困難となった場合等

- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障がいとなり、または資産に重大な損害を受けたとき

- 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき

- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

※ ただし、この減免制度による猶予・減額・免除を受ける場合、現在の収入状況、世帯の収入状況、資産の状況等、いくつかの適用条件がありますので、詳しくは保険年金課国民健康保険担当にご相談ください。

国民健康保険税

国民健康保険税は、加入者一人ひとりが平等に医療を受けられるよう、平等に負担していただくもので、病気やケガをしたときの医療費等にあてられる重要な財源です。世帯主が保険税の納税義務者となります。(世帯主が国保の加入者であるなしに関わらず、世帯主が保険税の納税義務者です。世帯主自身が会社勤めなどで、国保の加入者でない場合も、世帯主あてに納税通知書が送付されます。)詳しくは税務課のホームページをご覧ください。

資格喪失後の診療とは

社会保険などの資格があるにも関わらず、勤務先での「資格確認書」「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の交付が遅れたために、足利市の「資格確認書」等で受診してしまった場合や、遡って足利市の国民健康保険の資格を喪失した場合などは、足利市が医療機関などへ支払った医療給付費分を返還していただきます。(返納金)

これは、足利市の「資格確認書」等で受診したことにより、本来社会保険などが負担すべき医療給付分(7~8割分)を足利市が医療機関へ支払ったためで、加入されていた方から足利市へ返還していただき、返還していただいた分を社会保険などに改めて請求し直していただくものです。

- 医療機関に一部負担金を支払います。

- 医療機関より保険給付分の請求が足利市国民健康保険にきます。

- 該当者の資格を確認し、医療機関に保険給付分(7~8割分)の支払いをします。

~本来であればここまでで完結します。~ - 返納金として、足利市国民健康保険から世帯主に保険給付分の返還請求をします。

- 返還請求分を世帯主が足利市国民健康保険に支払います。

- 支払いの確認ができたら、足利市国民健康保険から世帯主宛てに、該当した分の診療報酬明細書を封印して送付します。

- 足利市国民健康保険に返還した分を新たに加入した健康保険に請求します。その際、返納金を払った領収書と、足利市国民健康保険から送付された診療報酬明細書が必要になります。詳しい申請方法は、加入された健康保険にご確認ください。

- 新たに加入した健康保険より、保険給付分が返還されます。

※療養費は診療日の翌日から2年が経過すると、時効により支給されない場合があります。

お手続きはお早めにお願いします。

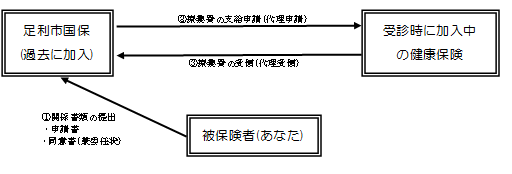

療養費の代理受領による保険者間調整について

返納金額が高額であるなど、返納金をお支払いいただくことが困難な場合は、例外的な措置として『保険者間調整』を行うことができる場合があります。足利市国保が療養費の申請および受領を代理することで、返納金と療養費の清算を行います。この保険者間調整によって返納金の金額を清算できた場合、ご本人様から返納金をお支払いいただく必要がなくなります。

保険者間調整を行うにあたっては、療養費を支給する健康保険との調整や、ご本人様の同意書などの届出が必要となりますので、必ず足利市保険年金課までご相談ください。

資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は正しく使いましょう

国民健康保険から他の健康保険(社会保険など)に変更された方へ

<国保から他の健康保険に変わったときは、必ず市役所に届出をしてください。>

勤務先の健康保険に加入したときや、他の健康保険の扶養家族となったときは、足利市国民健康保険の資格喪失を届出していただく必要があります。

この場合、届出日に限らず、足利市国保の資格は新しい保険に加入した日に遡って喪失します。

国民健康保険の資格を喪失したときは、14日以内に市役所市民課または行政サービスセンターまたは各公民館(助戸・織姫を除く)にてお手続きください。

返還金額は、他保険に変更後にも関わらず足利市国保で受診した総医療費の7~8割分となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。このようなことを防ぐためにも、脱退する届出をすみやかにしていただき、新しい資格確認書等を、医療機関などの窓口に提示してください。

新たに加入した保険の資格確認書等が交付されるまでに時間がかかる場合・・・

お勤め先の担当者などに相談し、指示を受けて受診してください。やむを得ず受診した場合は、医療機関などに保険の切り替え中である旨をお伝えください。

月の途中で保険が変わった場合・・・

新しい資格確認書等に印字されている「資格取得(認定)日」をご確認いただき、前に加入されていた保険の資格確認書等で受診しないようご注意ください。

転出先の自治体の国保に加入する場合・・・

転出日当日から転出先の自治体の保険加入期間となります。

70歳以上の方の保険

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者は、2割の自己負担で診療を受けることができます(現役並み所得のある方は3割)。

対象となるのは、70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)となります。

新たに対象となる方は、70歳の誕生月の下旬に証をお送りいたします(1日生まれの方は誕生月の前月の下旬にお送りいたします)。

高齢受給者の負担割合

| 区分 |

負担割合 |

|

一般、低所得者1・2の世帯 |

2割 |

|

現役並み所得者1・2・3の世帯 |

3割 |

| 一般 | 低所得者1・2、現役並み所得者1・2・3以外の人 *平成27年1月以降、新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合 |

| 低所得者1 |

世帯主及び同一世帯の国保被保険者全員が市民税非課税で、かつ各所得区分ごとに必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた判定基準所得が0円である世帯に属する人 |

|

低所得者2 |

世帯主及び同一世帯の国保被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する人(低所得者Iを除く。) |

|

現役並み所得者1・2・3 |

70歳以上の国保被保険者が同一世帯に他におらず、その方の市民税課税所得が145万円以上、かつ、前年の収入額が383万円以上の場合で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度へ移られた方がいる場合は、後期高齢者医療制度へ移られた方も含めた前年の収入額の合計が、520万円未満の場合 |

|

現役並み所得者1・2・3 |

同一世帯の70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも市民税課税所得が145万円以上の方がいる場合は、負担割合が3割となります。

|

なお、平成24年度から住民税の年少控除(扶養控除)が廃止されたことにより、70歳から74歳までの方が、基準日の前年12月31日時点において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合は、次の金額をその方の市民税課税標準額から控除して判定します。

基準日の前年12月31日時点において

- 16歳未満の国保加入者

1人につき33万円 - 16歳以上19歳未満の国保加入

1人につき12万円

70歳以上の方の資格確認書等の更新

70歳以上の国民健康保険に加入されている方には、70歳の誕生日を迎えた翌月から負担割合が表示された資格確認書等が交付されています。

証は、交付日から7月31日まで有効です。(7月31日までに満75歳になられる方は、誕生日の前日まで)8月以降に受診する場合は新しい資格確認書等をお使いください。