企画展「キリスト教宣教師と足利学校」アーカイブ

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

令和6年11月6日~令和7年2月5日まで開催した企画展「キリスト教宣教師と足利学校」の内容を公開します。

※展示は終了しました。

概要

-

会期:令和6年11月6日(水曜日)~令和7年2月5日(水曜日)92日間

-

会場:足利学校遺蹟図書館、庫裡(史跡足利学校内)

-

来場者数:10,608人※遺蹟図書館入館者数

-

内容:足利学校の存在を世界に伝えた、フランシスコ・ザビエルをはじめとするキリスト教宣教師と足利学校の関わりについて紹介しました。

展示記録

あいさつ

戦国時代末期、キリスト教を布教するために来日した宣教師たちは、足利学校に強い関心を寄せていました。宣教師たちが出会った日本人は、皆勤勉で、礼儀正しい人々でした。彼らはさまざまな大学で仏教や儒教を学んでおり、大学の中でも最も大きく、かつ有名だったのが足利学校だったからです。宣教師たちが訪れた鹿児島や山口、京都や豊後府内(大分)には足利学校出身の僧侶がたくさんいました。

本展示ではキリスト教宣教師たちが足利学校をどのように評価していたのか、彼らにとって足利学校とはどのような存在だったのか。宣教師たちが書いた書簡や書籍に基づいて紹介します。

また、西洋と日本のかけはしになりたいというフランシスコ・ザビエルの思いを現代に引き継ぐ上智大学と足利学校、足利市との連携についても紹介します。

キリスト教宣教師と足利学校

フランシスコ・ザビエルによる紹介

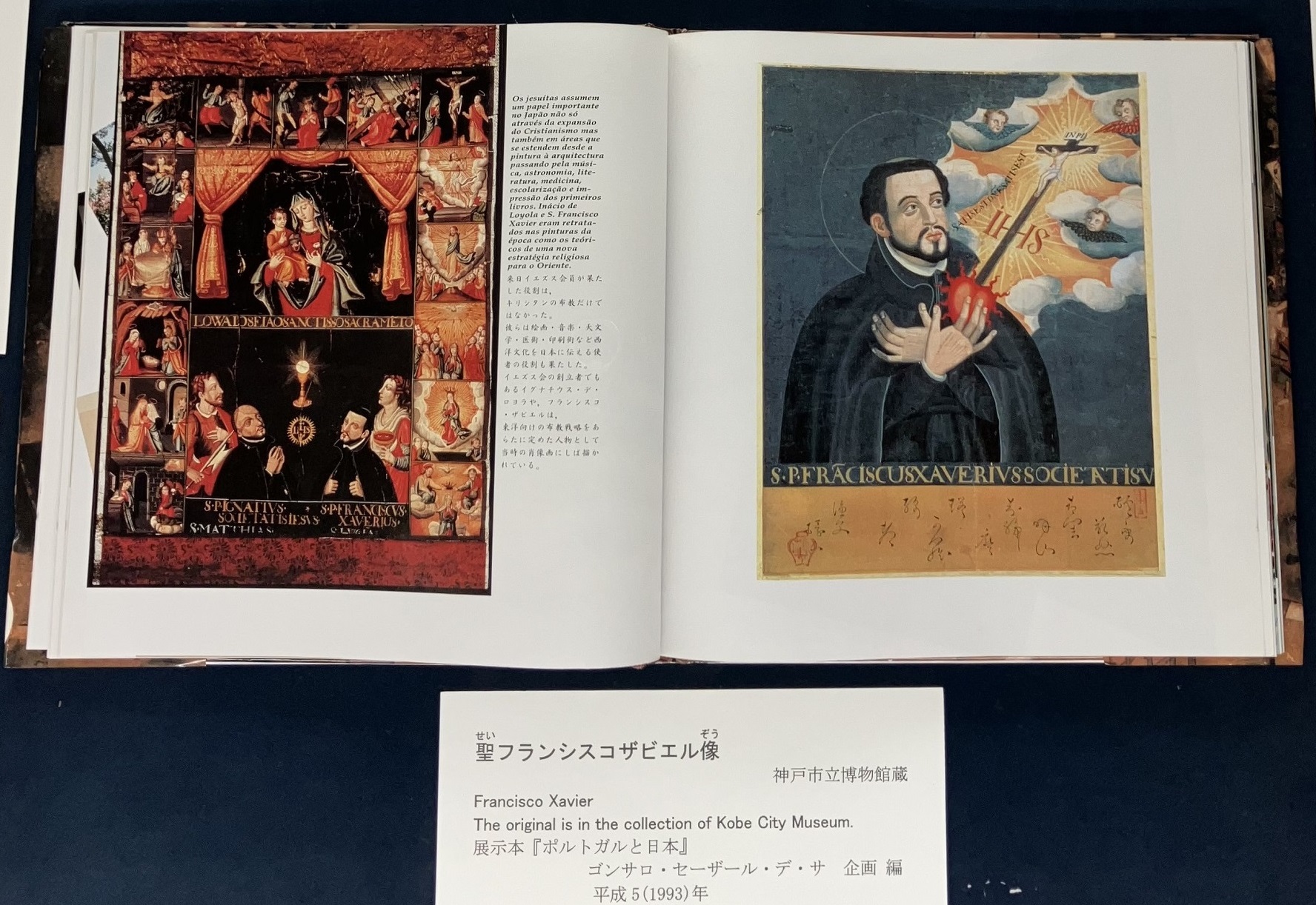

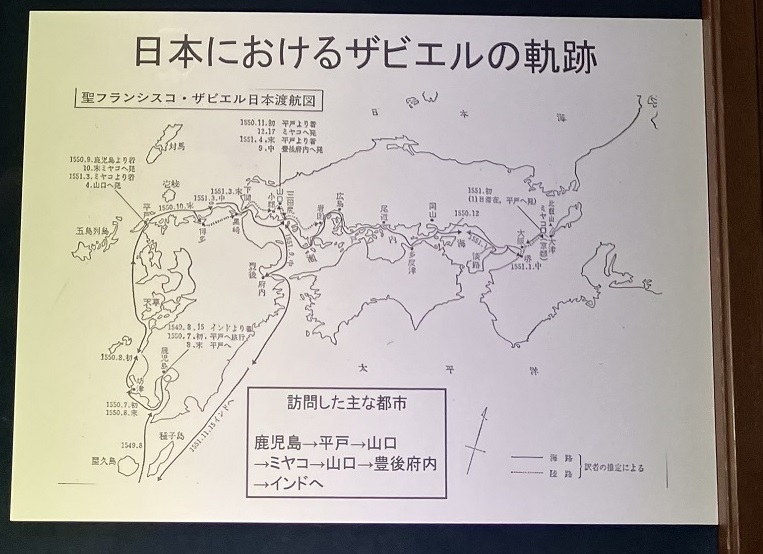

わが国にはじめてキリスト教を伝えた宣教師のフランシスコ・ザビエルは、足利学校を日本国中最も大きく有名な学校と紹介しました。ここでは、日本におけるザビエルの軌跡と足利学校について記した文章を紹介します。

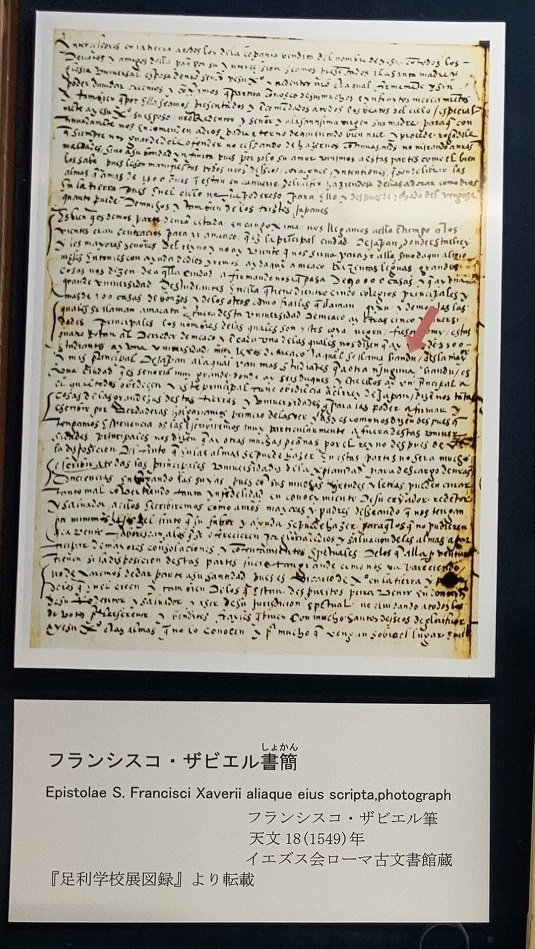

フランシスコ・ザビエルは、1549年8月15日鹿児島に上陸しました。キリスト教布教のために日本の情勢を探り、11月5日にはインドゴアのイエズス会員に向けて書簡を送っており、その中に足利学校のことが書かれています。

1549年11月5日、ザビエルが鹿児島からインドゴアのイエズス会員に送った書簡(第90)写真パネル

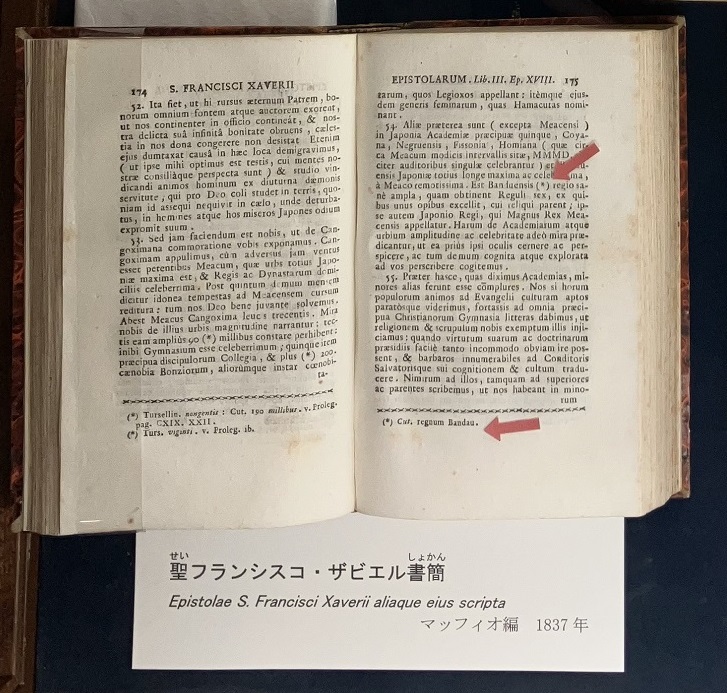

フランシスコ・ザビエル著・マッフィオ編 1837『聖フランシスコ・ザビエル書簡』

- 都の大学の外に、尚、有名な学校が五つあって、その中の四つは、都からほど近いところにあるという。それは、高野、根来寺、比叡山、近江である。

- どの学校も、凡そ三千五百人以上の学生を擁しているという。

- しかし日本に於いて、最も有名で最も大きいのは、坂東(関東)にあって、都を去ること、最も 遠く、学生の数も遙かに多いという。

- 坂東は非常に大きな領地であって、そこに六人の公爵が居るが、その中の一人が最も有力で、外の五人は彼に従属し、又此の有力な公爵は、日本国王に従属している。

足利学校出身者の渡航

フランシスコ・ザビエルの書簡の中には、ローマに向けて二人の日本人僧侶を派遣する予定であり、そのうち一人は足利学校出身者であることが書かれています。

- ミヤコと坂東の大学で学んだ二人の日本人僧侶がそちらへ行きます。大きな愛情をもって彼らを歓待してください。(1549年11月5日書簡第93)

二人の日本人僧侶のうち一人はマテオといい、山口生まれで1551年入信。その後ザビエルに従ってインドへ渡航。ゴアの聖信学院で人々の模範となって活躍しますが病死してしまいます。このマテオが足利学校出身者でした。

もう一人はベルナルド(ファン・フェルナンデス)といい、鹿児島生まれでザビエルに出会い間もない1549年受洗。その後、ザビエルと共に平戸・山口・京都・豊後へ行き、ゴアへ渡航。1553年にはリスボンでイエズス会に入会。さらにローマへも行きますが、1557年病死しました。

日本におけるザビエルの軌跡

主な滞在地は、鹿児島→平戸→山口→ミヤコ(京都)→山口→豊後府内でした。1551 年 11月15日インド・ゴアへ向けて旅立ちました。ゴアについた後にも日本布教の方法や重要性について訴えましたが、その後、布教のため中国へ行く途中で亡くなりました。

フランシスコ・ザビエル書簡 シモン・ロドリゲス宛(1552年1月30日付 書簡第98-1)

- 坂東の大学などへ行くために、日本へ派遣する者はさまざまな経験を積み、困難や危険を切り抜 け、十分試された人物であることが必要です。

- なぜなら、坂東やその他の大学へ行けば、ボンズ(坊主)から大きな迫害を受けるからです。

- 坂東は北辺にあり、山口から遠く離れ、ひどい寒さに耐えなければなりません。食べ物も少なく、 滋養のない食べ物での生活が必要です。

- 派遣される者は、精神力に優れ、優秀な健康状態とたくましい体が必要です。

フランシスコ・ザビエル書簡 シモン・ロドリゲス宛(1552年1月30日付 書簡第98-2)

- 日本でポンズ(坊主)になるほとんどすべての者が坂東へ行って学習し、自分の故郷へ帰ってから、坂東で習ったことを教えるのだそうです。

- 聞くところによると、坂東は非常に大きな町で、身分の高い人がたくさんいるとのことです。

- 人々はたいへん優れていて、彼らのなかにはすばらしい人物がいるといいます。

- 坂東について私が知っているのはこれだけですが、他の諸大学についても同様であると思います。

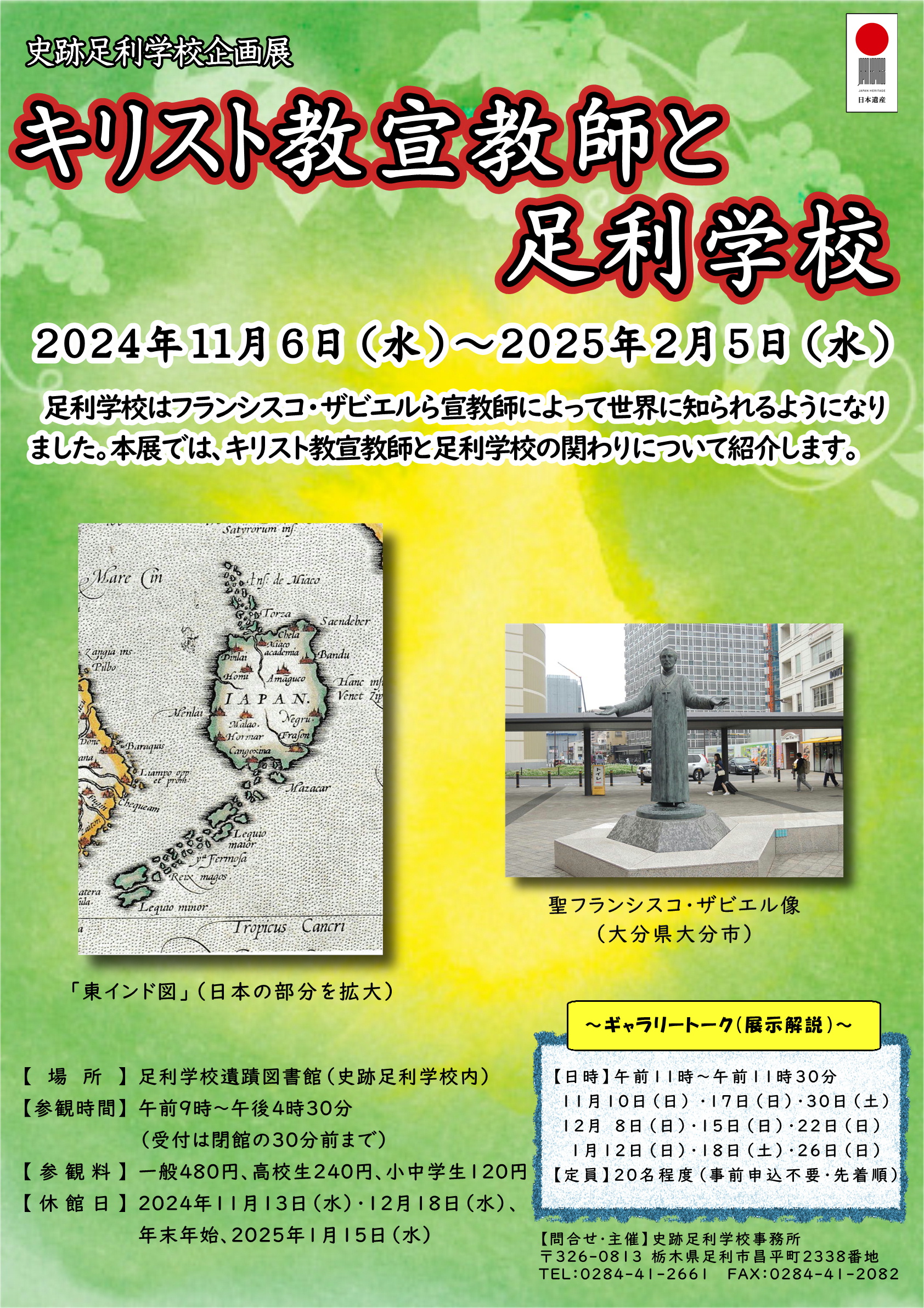

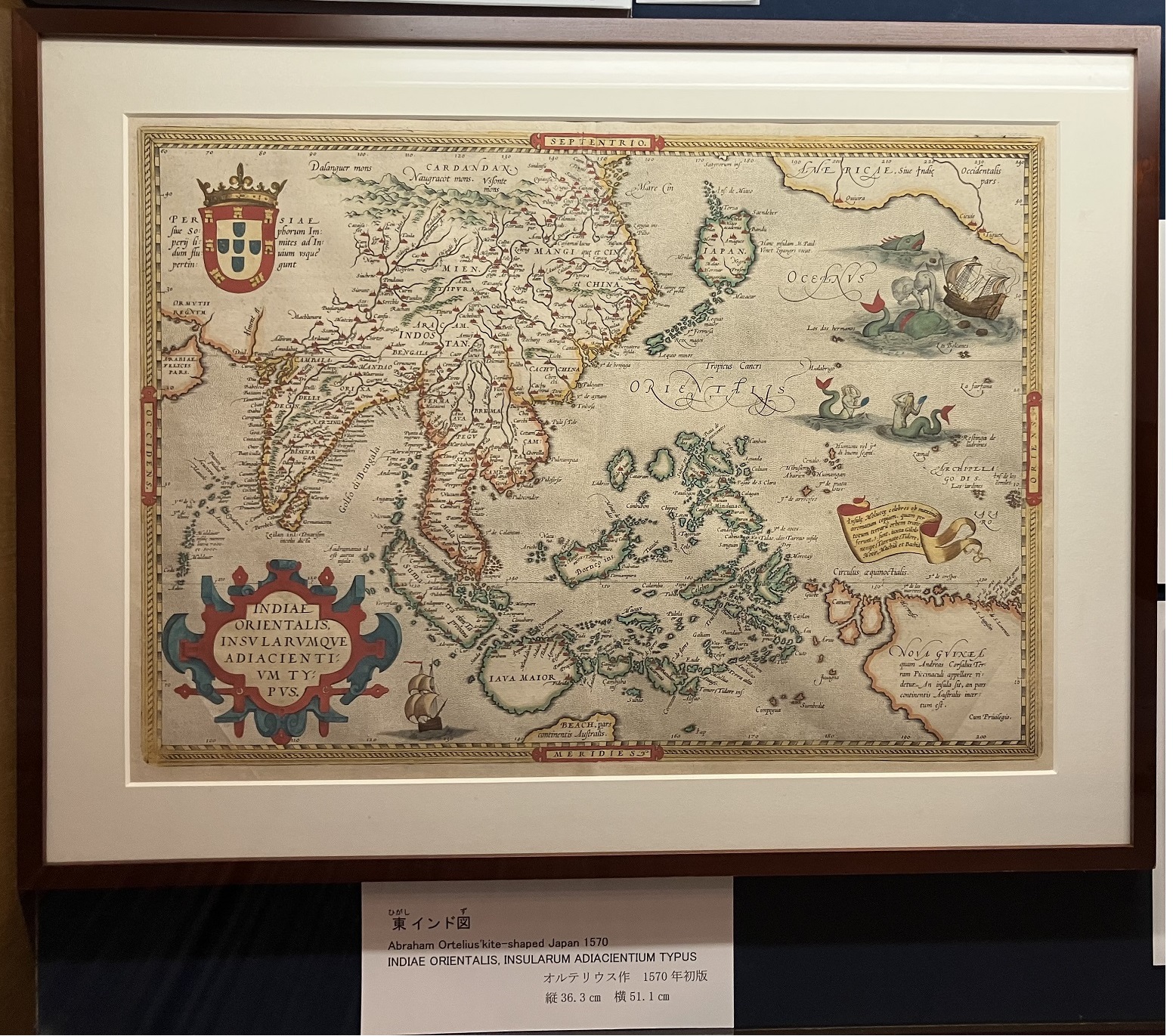

東インド図

フランシスコ・ザビエルが日本のようすをヨーロッパに伝えると、どのような場所なのか、関心が高まりました。

東インド図は、ベルギーの地図作家オルテリウス(1527~98)が出版した『世界の舞台』の中の一枚で、初版が1570年です。

日本は楕円形の島にIAPANとして描かれています。ここに書かれた地名は、ザビエルが紹介した学校の場所が多く、足利学校はBanduと描かれています。 東インド図の中の地名をあげると、IAPAN=日本、Miaco=都=京都、Bandu=坂東=足利学校、Homi=近江=園城寺、Negru=根来=根来寺 というようにザビエルが紹介した大学の所在地が多く描かれています。ザビエルの情報が強く反映されています。

ザビエル以降の宣教師が紹介した足利学校

フランシスコ・ザビエルが足利学校を紹介した後、訪れる宣教師たちは足利学校に注目します。

残念ながら足利学校を訪れた宣教師はいませんが、宣教師それぞれの書簡や本の中で、足利学校を紹介しています。

ここでは、その後の宣教師たちがどのように紹介したのか、説明します。

ルイス・フロイス『教会史』

- これらの学問に関して、全日本でただ一つの大学であり公開学校が関東地方、(下野)国の足利と呼ばれる所にある。

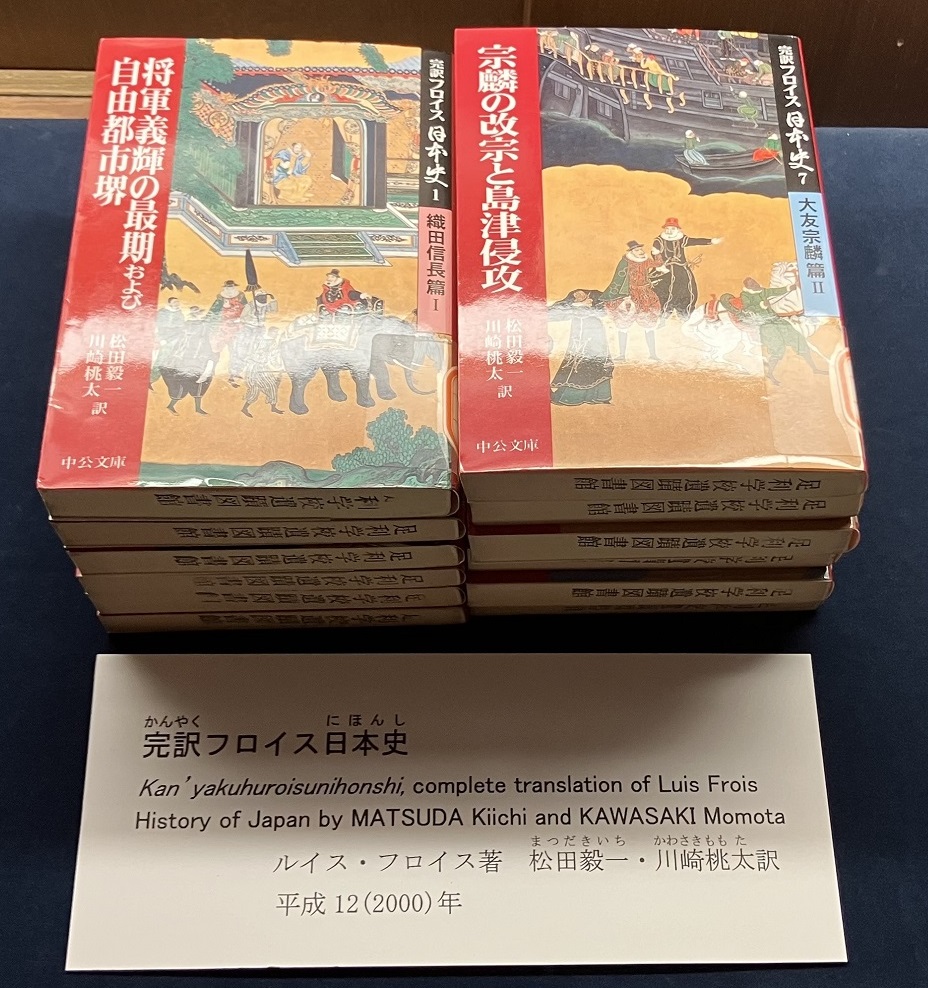

ルイス・フロイス『日本史』

ルイス・フロイス著・松田毅一、川崎桃太郎 2000『完訳フロイス日本史』1~12 中央口論新社

- 我々のパアデレたちのうち、日本の言葉と風習をよく知っている誰か一人、仲間をつれて坂東へ行くことを切望すると言った。なぜなら、全ての大学の中で最も主要な足利の大学で討論が行われるならば、教養ある人たちの改宗はほとんど困難はなかろうということを自分は確信しているからである。

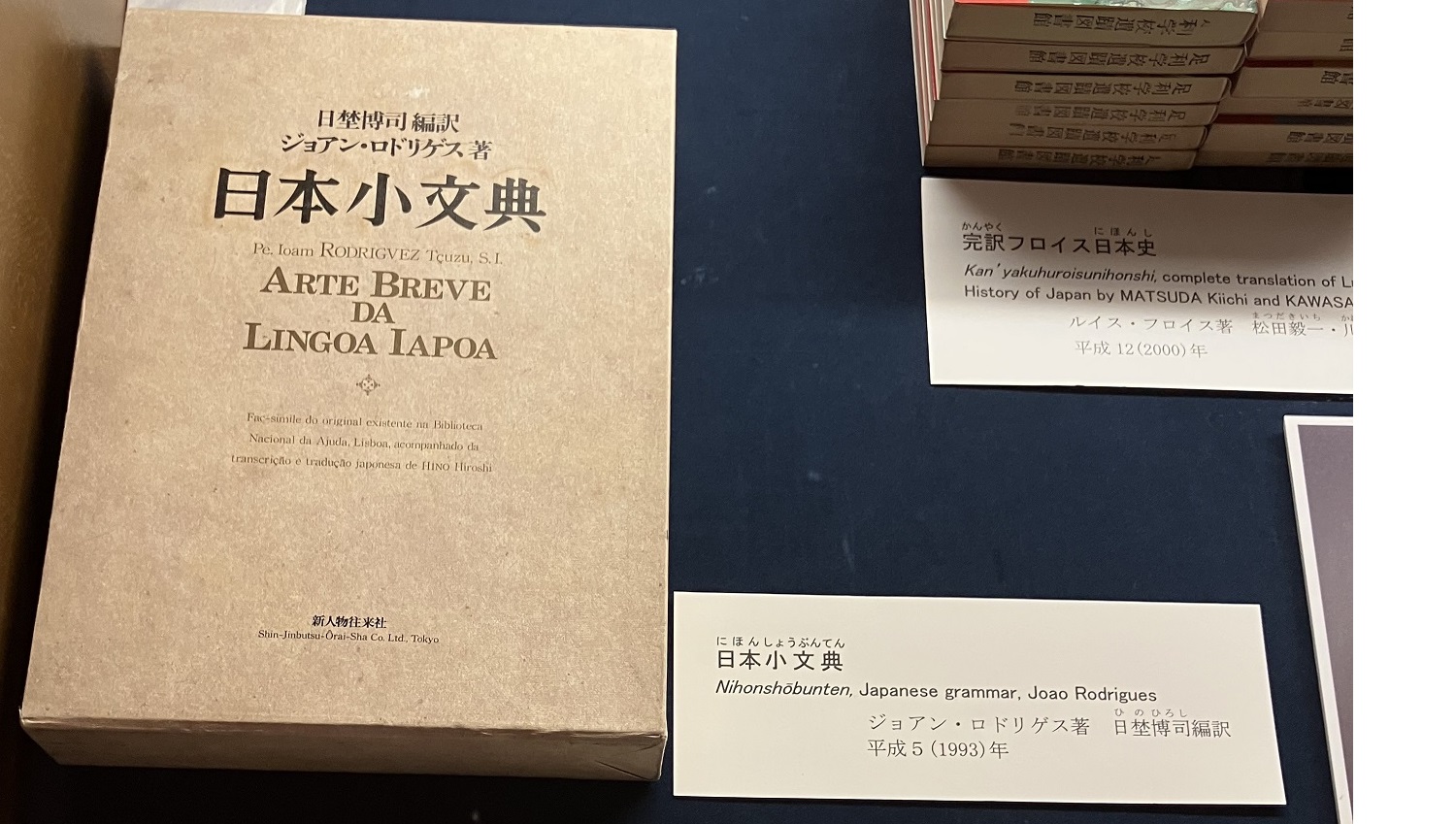

ジョアン・ロドリゲス『HITORIA DA IGREJA DO JAPAO』(日本教会史)

ジョアン・ロドリゲス著・日埜博司編訳 1993『日本小文典』

- 第六の国は下野で、野州ともいい、9つの地区に分割されている。この国には足利と呼ばれる大学があって、ここに日本中から集まってきて、あらゆる種類の学問を学ぶ。そこには大学の長すなわち□□がいる。

- 下総(下野)の国には足利と呼ばれる大学がある。そこへ全国から様々な学問を無料で学ぶために人々が集まる。ここには学長がいて学校と呼ばれている。しかし、相次ぐ戦乱によって荒らされ、破壊されて、最初の頃よりはるかに衰微している。

キリスト教宣教師と足利学校出身者との対立と協調

キリスト教を日本に伝えに来た宣教師たちは、日本人が儒教などを学んで勤勉なこと、それを学ぶ代表的な場が足利学校であることを知りました。

足利学校出身者は、各地の支配者層に仕えており、キリスト教布教の妨げになっていました。

一方で、足利学校出身者の中には、キリスト教の教義や宣教師の人柄に感銘し、キリスト教に改宗する人もいました。

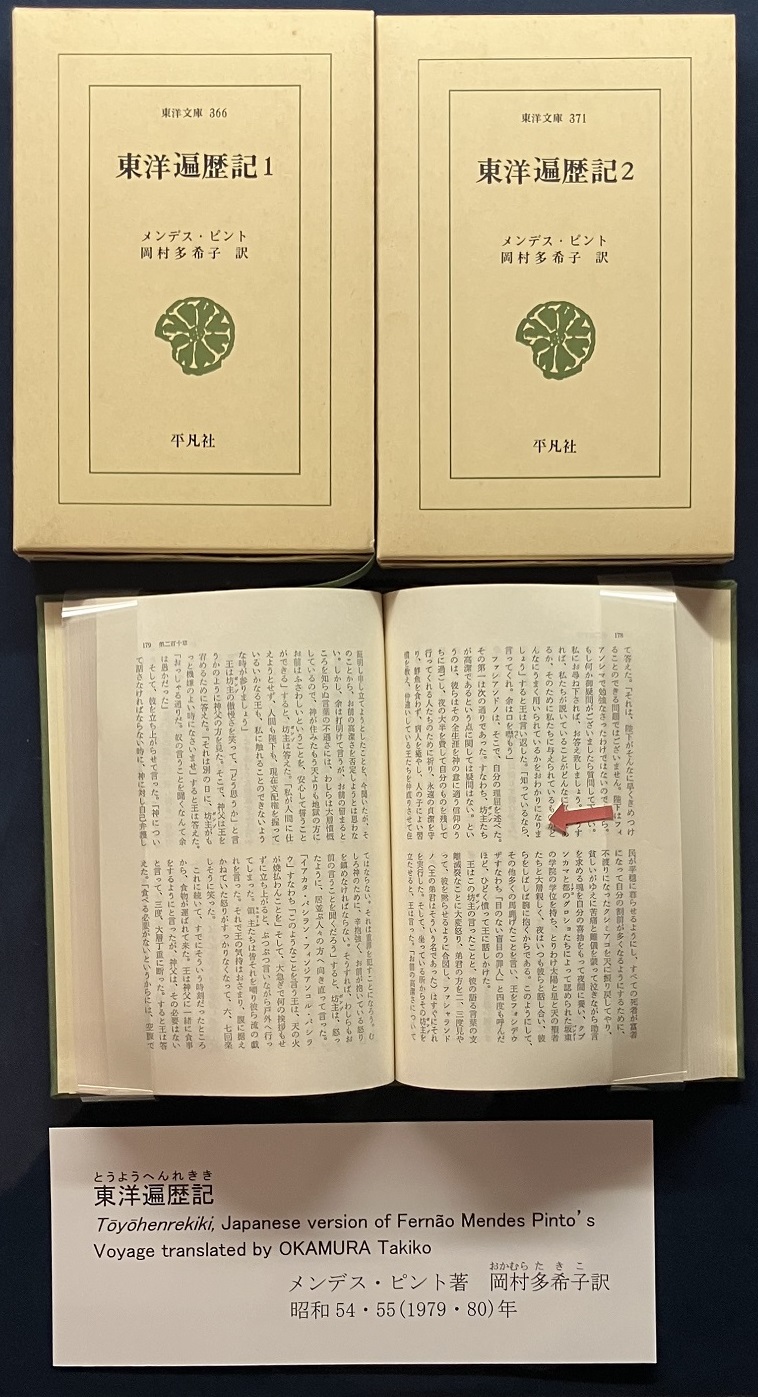

メンデス・ピント『東洋遍歴記3』 メストレ・フランシスコの豊後王謁見

メンデス・ピント著・岡村多希子訳 1979~80『東洋遍歴記』1~3 東洋文庫366・371・373

大分県大分市は、戦国時代には豊後府内と呼ばれていました。メンデス・ピントは、宣教師のメストレ・フランシスコが豊後王(大友宗麟)に謁見した時の様子を次のように記しています。

- 神父が豊後王の部屋に入ると王は臣下が主君に対してする挨拶をして、最大限の敬意を表した。

- 王は、居合わせた坊主を、でたらめの真理を説き、支離滅裂な説教をすると、こき下ろした。

- 坊主は、反論し、受け入れられないと知ると王に対して不遜な言葉を吐き、戸外へと去った。

- この坊主が坂東の学院の学位を持っていた。つまり足利学校出身者でした。

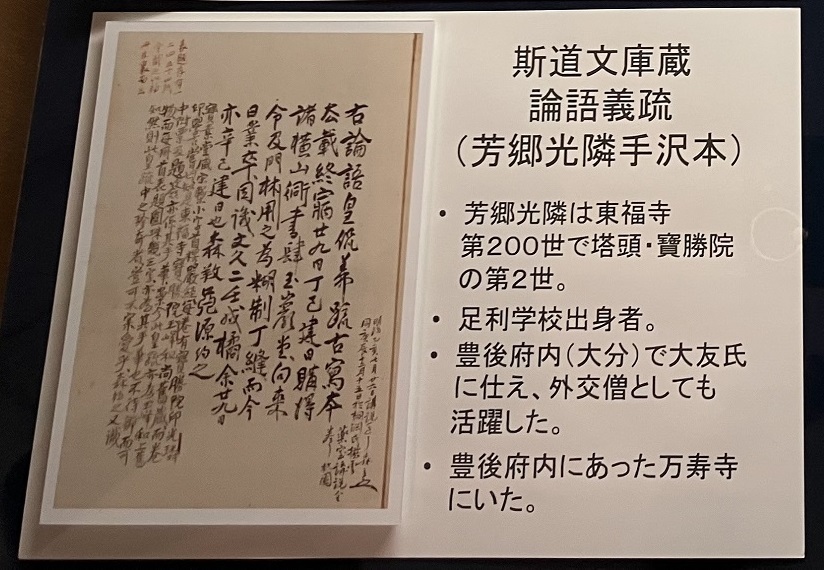

論語義疏(慶応大学斯道文庫蔵・芳郷光隣手沢本)写真パネル

芳郷光隣は、東福寺第200世で、塔頭・寶勝院の第2世も務めた人で、足利学校出身僧でした。

豊後府内(大分)で大友氏に仕え、外交僧としても活躍しました。

豊後府内では、万寿寺という臨済宗の大きな寺院にいました。

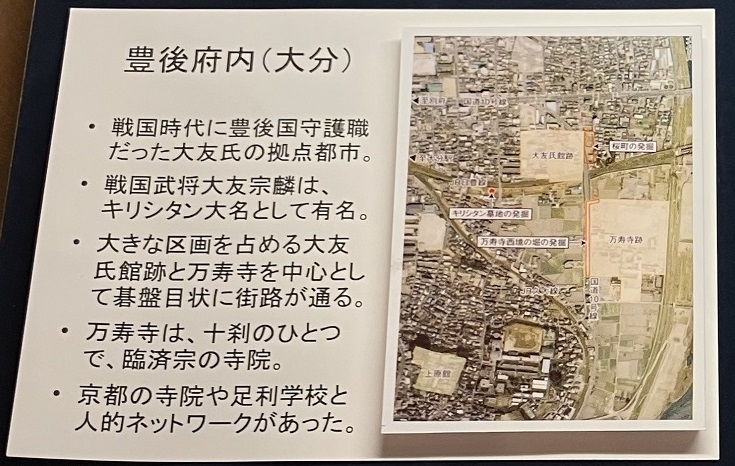

豊後府内(大分)写真パネル

豊後府内は、戦国時代に豊後国守護職だった大友氏の拠点都市です。戦国時代後期の武将・大友宗麟は、キリシタン大名としても有名です。

近年発掘調査が進められ、大きな区画を占める大友氏館跡と万寿寺を中心として碁盤目状に街路が広がっていたことが明らかになっています。万寿寺は、十刹のひとつで、臨済宗の寺院です。

京都の寺院や足利学校と人的ネットワークがありました。

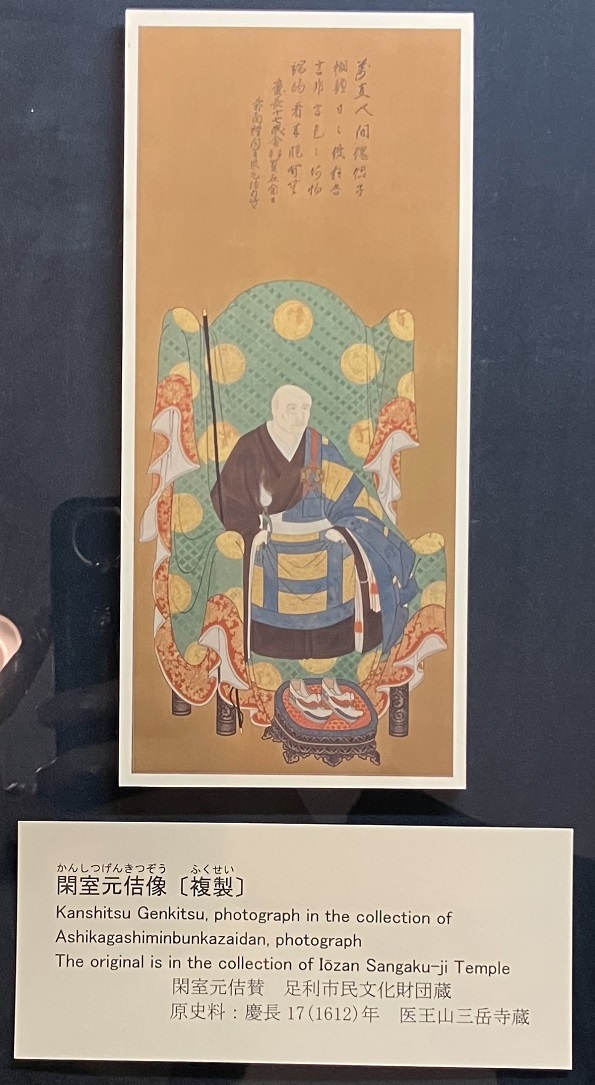

閑室元佶(三要)と宣教師(ルイス・フロイス『日本史』より)

1593年、徳川家康は宣教師ジョアン・ロドリゲスと接見します。その場には名高い2名の外交僧がおり、この2名が、足利学校第9世庠主閑室元佶と西笑承兌であったと考えらます。

この場では、僧侶と宣教師との間で、天に創造主が存在するか否か論争が交わされました。

宣教師がこの世のすべてのものは天の主の節理に支配されているとしたのに対し、僧侶は、天の主は現世に対して何も影響を及ぼさないと言いました。また、宣教師はこの世は一つとするのに対し、僧侶は複数あると主張しました。

家康は宣教師を大いに称え、高く評価しました。

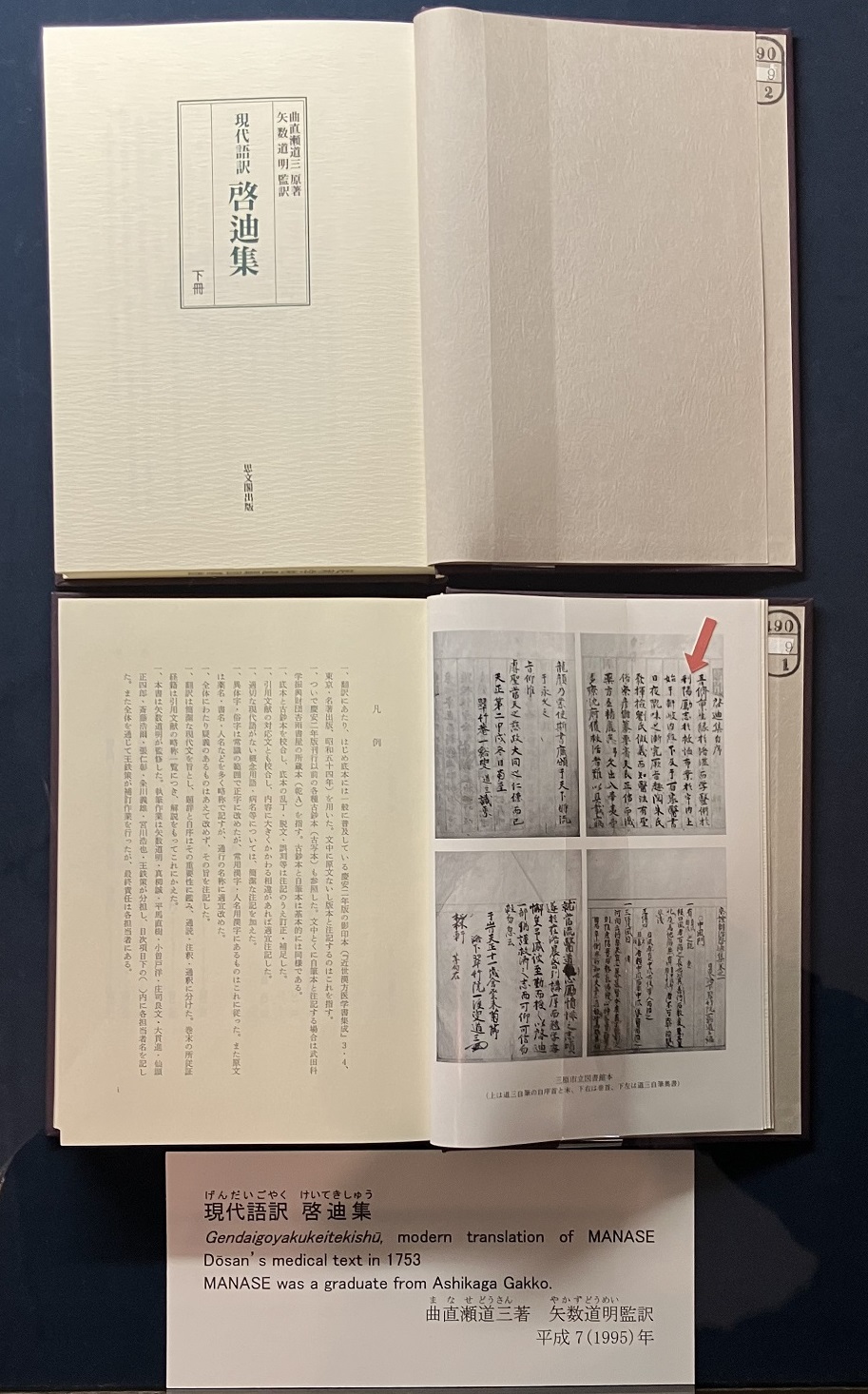

曲直瀬道三のキリスト教改宗

足利学校出身の曲直瀬道三は、支配階級をはじめ都の万人が尊敬し、信頼されていました。ルイス・フロイスは、都(京都)にいる最も優れた医師として曲直瀬道三をあげています。

晩年、曲直瀬道三は、豊後府内の学院上長、ベルショール・デ・フィゲイレド師との問答でデウスの教えに関心を持ち、理解を深め、改宗を願い出ました。

道三がキリシタンになったことは、キリシタン宗団の信用を高めるため、一万人の改宗より、また、関白秀吉の改宗よりも大切なことであったとされました。

曲直瀬道三著・矢数道明監訳 1995『現代語訳 啓迪集』上・下 思文閣出版

1552年1月29日、ザビエルがコーチンよりヨーロッパのイエズス会員に送った書簡(第96)

- 山口の町で長年のあいだ坂東で勉強した人が信者になりました。彼はたいへん学識のある有名な人でした。この人は私たちが日本へ着く前に僧侶をやめ、環俗して結婚しました。

- この人が洗礼を受けた時、信者たちはたいへん喜びました。なぜなら、彼は山口では町一番の学 者であると評判の人だったからです。

- この坂東の大学のほかに他の諸大学がありますが、坂東の大学が最大です。

イエズス会と足利学校

フランシスコ・ザビエルは、イエズス会に所属していました。ザビエルの西洋と日本とのかけはしになりたいという思いは、現在、上智大学に引き継がれています。

2019年に来日したイエズス会出身のローマ教皇フランシスコは、11月26日の上智大学における講演で、足利学校のことを紹介しました。

ローマ教皇フランシスコ写真(上智大学提供)

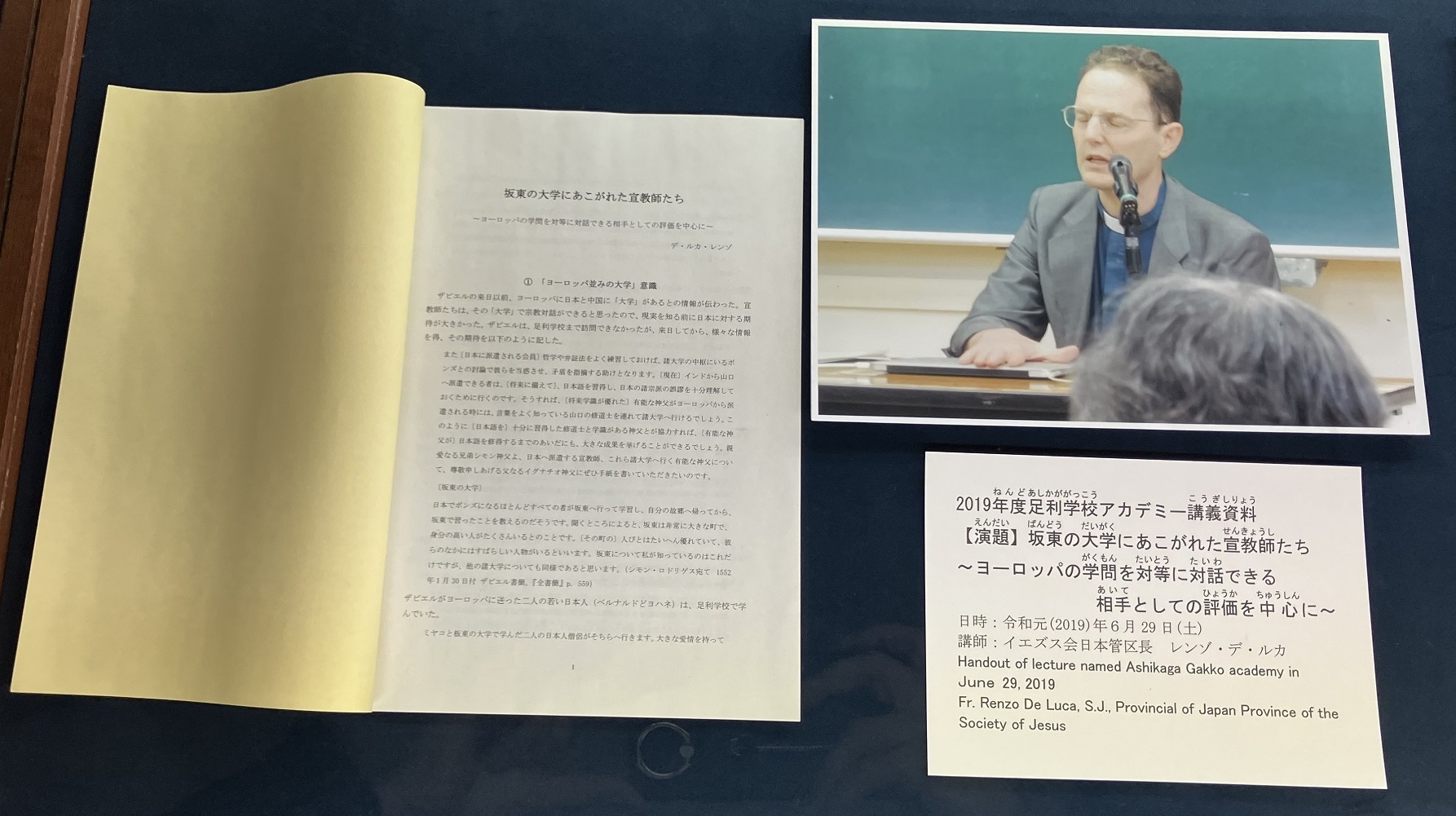

足利市と上智大学は、連携協定を結んでおり、毎年行われる足利学校アカデミーには必ず講師を一名派遣してもらっています。

上智大学レンゾ・デ・ルカ神父 足利学校アカデミー資料

教皇フランシスコのメッセージ

- (前略)学問と思索は、すべての文化にあるものですが、皆さんの日本文化はこの点において、 長い歴史にはぐくまれた豊かな遺産として誇るべきものです。

- 日本はアジア全体としての思想とさまざまな宗教を融合し、独自の明確なアイデンティティをもつ文化を創り出すことができました。

- 聖フランシスコ・ザビエルが深く感銘を受けた足利学校は、さまざまな見聞から得られる知識を 吸収し伝播するという日本文化の力を示す好例です。(後略)

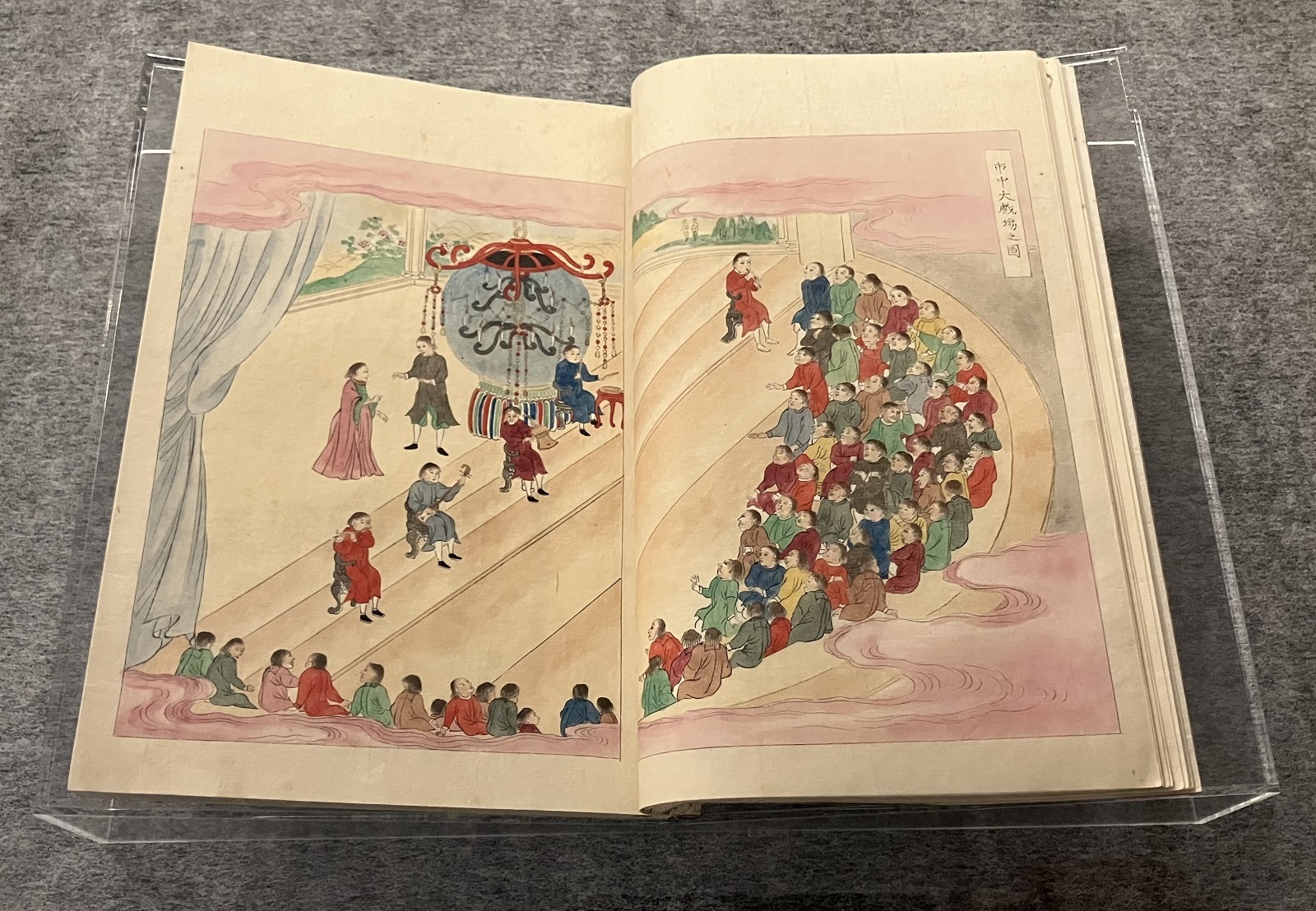

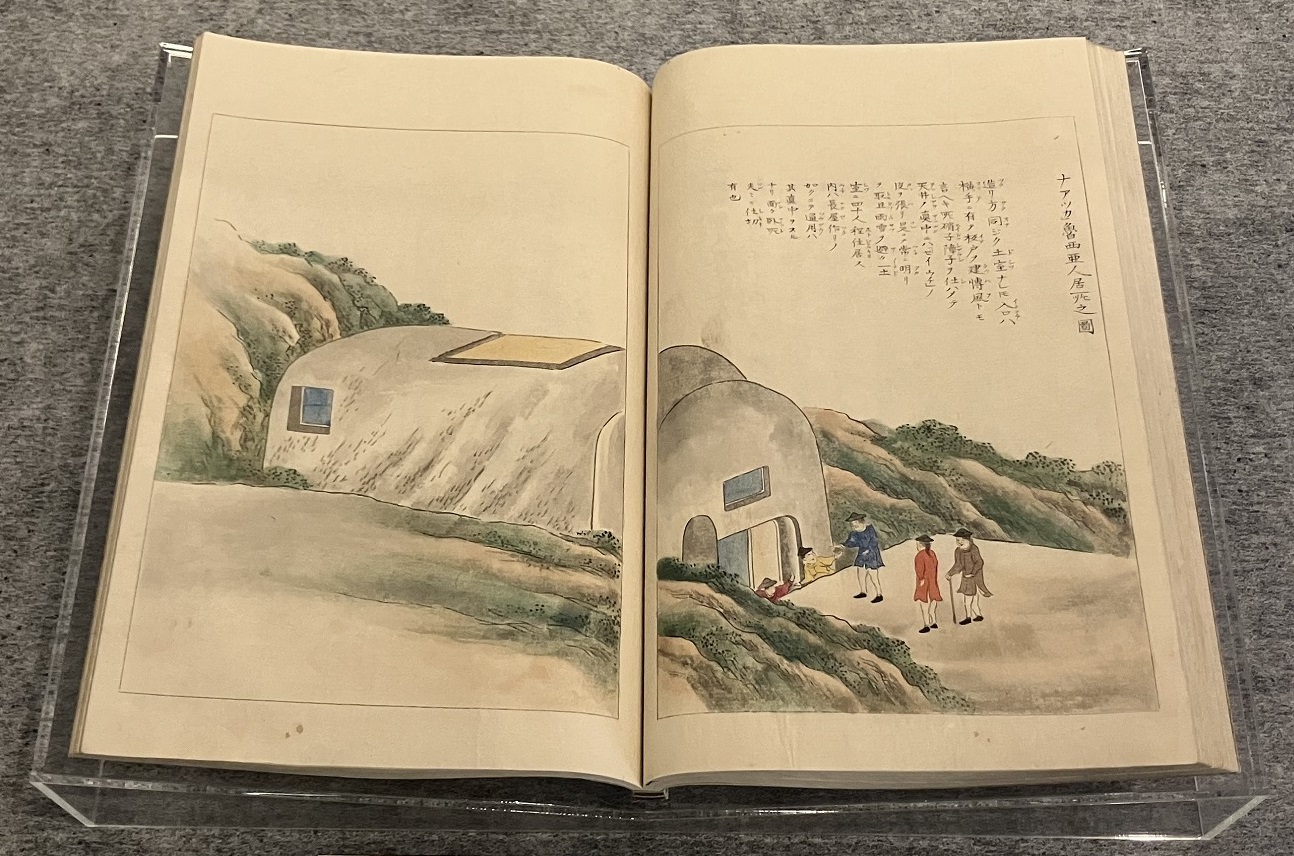

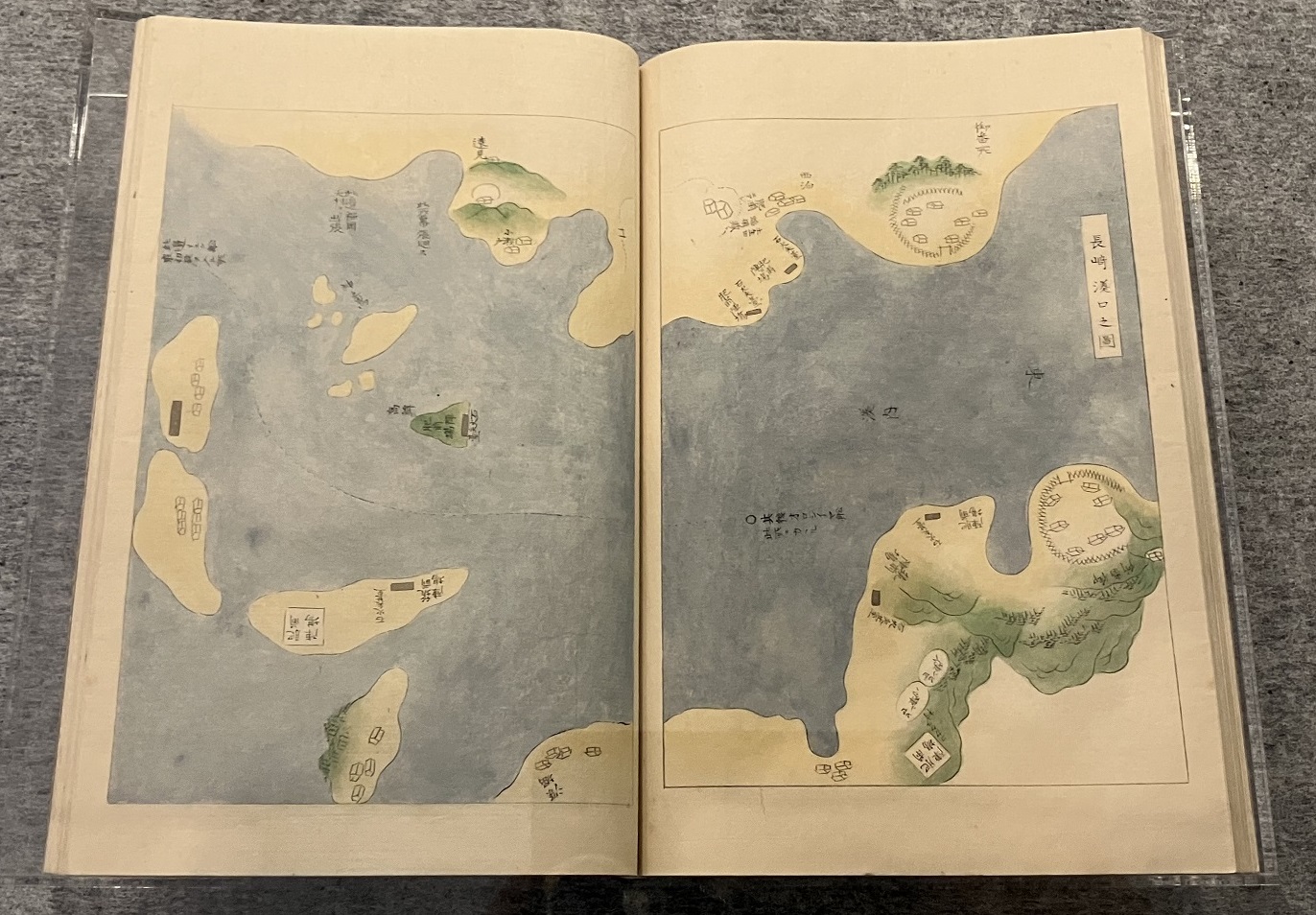

環海異聞 写本 大槻茂質(磐水)著/北爪尚卿・長谷川宋一写 弘化2年(1845)

江戸時代の日本は鎖国のため外国との交流を閉ざしていましたが、漂流等でやむをえずに外国へ行 った人々がいました。

寛政5年(1793)11月、石巻港を出て江戸に向かった船は、嵐で漂流、翌年ロシア領アリューシャン列島に漂着しました。船員の津太夫(1744~1814)らは、ロシア帝国のイルクーツクや首都ペテルスブルク等に8年間滞在した後、レザーノフに連れられて世界周航に出発、大西洋を横断してマゼラン海峡、ハワイ、カムチャッカを経由して長崎へ帰国。結果、世界一周したはじめての日本人となりました。

『環海異聞』は彼らから聞き取った記録を大槻玄沢が文化4年(1807)にまとめた本です。

鎖国であったため内容は極秘とされ出版はされませんでしたが、多くの写本(手書きで写した本)が出回っており、足利学校には2種類が遺されています。今回は、「キリスト教宣教師と足利学校」展に合わせて、比較的保存状態がよく、挿絵も美しい本を特別に展示いたします。

二百年以上前にロシア人と交流し、世界一周を果した先人の業績や苦労に思いをはせていただければ幸いです。