トップ

> 紙本墨画淡彩 柿本人麿像(林居筆)(しほんぼくがたんさい かきのもとのひとまろぞう りんきょひつ)

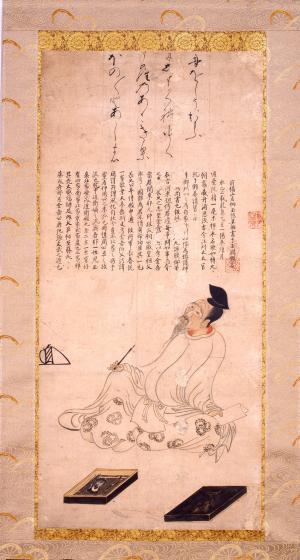

紙本墨画淡彩 柿本人麿像(林居筆)(しほんぼくがたんさい かきのもとのひとまろぞう りんきょひつ)

寸法 縦 81.6cm

横 38.4cm

室町時代

横 38.4cm

室町時代

右手に筆、左手に紙を持ち、右ひざを立て、右斜め上方を見据えて坐る柿本人麿の姿を描いた絵画です。

上畳はなく、硯を前に置き、人麿の顔や髭の輪郭及び皺等は、墨で描くことを基本としますが、唇や直衣(のうし)等要所に朱、金泥、藍等の顔料を使用して描いています。

右側には「斯玄林居」の朱文方印があり、「古画備考」(江戸時代末期につくられた画人伝)に記される林居の作品と考えられます。

人麿像の上部には古河公方(こがくぼう)足利政氏(まさうじ)(1462-1531)自筆の和歌と、永正2年(1505)に僧侶である玉隠英璵(ぎょくいんえいよ:1432-1523)の賛があり、そこには政氏がこの絵画を吾那金吾(あがなきんご)に与えた由来が記されています。

中世において柿本人麿像は和歌や連歌の神様として崇められ、これらをたしなんだ武将などにとっては礼拝の対象となっていました。

本絵画は足利学校に現存する紀年銘をもつ絵画作品の中では最も古いものであり、また学問の府であった足利学校と和歌の聖である柿本人麿との関係を表す資料としても重要です。

さらに古河公方足利政氏と吾那氏、玉隠英璵との深い人間関係を知ることができる歴史資料としても貴重です。

※通常非公開となっております

掲載日 令和5年2月1日

このページについてのお問い合わせ先